成人礼照片里的一对耳环,能在两个月里搅得全网不得安宁,这样的“风波”大概是黄杨钿甜和她家人没料到的。

2025年5月,这位刚满18岁的年轻演员在社交平台晒出庆生照,镜头里的她笑眼弯弯,耳尖那抹亮闪闪的装饰原本该是加分项,没成想被眼尖的网友把截图放大了:"这不是Graff的经典款吗?公价230万吧?"

这样的疑问像是往热油里扔了个火星子,瞬间引发了网友的探知欲。顺着这对耳环往下扒,黄杨钿甜父亲杨伟的公职身份被翻了出来:2011到2017年在雅安工作,正经公务员。

这下热闹了,"公务员家庭戴百万耳环"的质疑声浪排山倒海,紧接着,"名下有别墅""家人搞副业"的传言像藤蔓一样缠上来,连带着2013年落户河南的二孩信息也被挖了个底朝天。

然而,所以的这些都不是定论,直到7月16日雅安市联合工作组的通报砸出来,这场持续俩月的"吃瓜大戏"才算有了官方剧本。但细琢磨起来,这剧本里藏着的门道,可比表面看到的热闹多了。

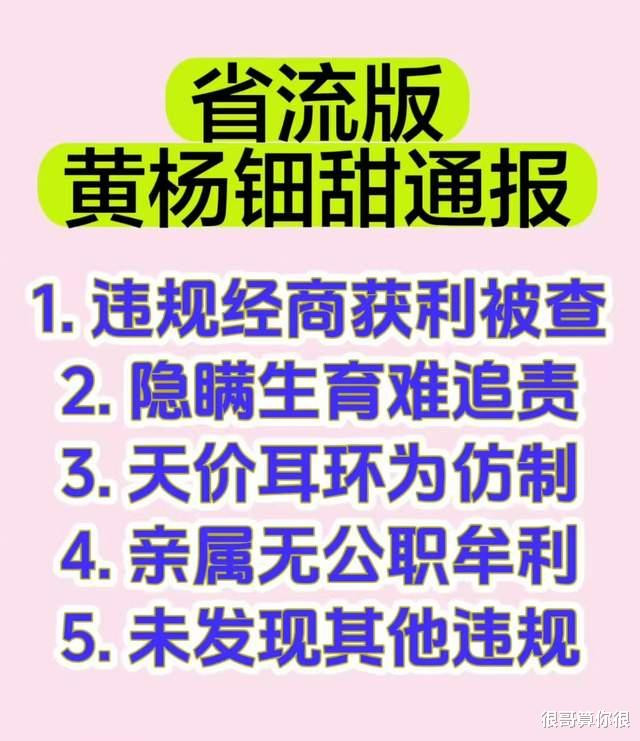

先说最让人咋舌的"违规经商"。通报里写得明白:杨伟在雅安当公务员那几年,和另外三个公职人员凑一起,让亲属出面注册了家"雅安尚品商务服务有限责任公司",靠着职务上的便利揽活,一总共赚了12万,杨伟分了3万。

说起来这3万块现在看并不算多,可搁当年却足够让舆论炸锅。更有意思的是处理结果:杨伟不是党员,就退了3万违法所得,因为已经离职,连政务处分都免了;另外三个是党员,不仅要退钱,还挨了党纪处分。

有网友说"3万太少,不像贪腐",可关键不在数额大小。公职人员搞"影子公司",用亲属名义当"白手套",本质上是钻了"不得经商办企业"的空子。哪怕只赚一块钱,也是把手里的权力悄悄换成了私利,这才是公众最膈应的地方。通报里特意提了"利用职务之便承揽业务",这七个字比那12万利润更刺眼——老百姓怕的从来不是公职人员过日子,而是有人把"公家身份"当成谋私的敲门砖。

说完“违规的处罚”,咱们再来说说那对把全网绕进去的耳环。从"230万奢侈品"到"100块玻璃+铜铝合金仿品",这落差堪比坐过山车,让看客们一脸懵。

而通报里的细节说明也挺有意思:2016年朋友送的,全套300块,耳环单算100块,国家珠宝玉石检验集团还特意出了报告,连"无品牌标识"都写得明明白白。

但网友的质疑没跟着报告消失,反而有人追问"送检过程"。这其实不奇怪,明星身上的"奢侈品符号"早就不是简单的装饰了。

在公众眼里,一线明星戴百万珠宝是常态,可一旦和"公职家庭"挂钩,就自动切换成了"财富来源是否干净"的检测剂。

更妙的是,这对耳环是仿品,却被硬生生戴出了奢侈品的气场,倒让不少人想起娱乐圈的"真假潜规则":有些明星为了撑场面,戴高仿、借珠宝是公开的秘密,只是没谁像这样被架到放大镜下。

有意思的是,通报里特意提了"杨某夫妇及亲属均无该品牌国内专柜消费记录"。

这像是在说"咱真没这消费能力",却也从侧面透露出:公众对"公职人员家庭消费"的敏感度,早就超过了对明星本人的关注。

毕竟,明星戴假货最多挨几句"虚荣"的骂,可要是沾了"公职"二字,就容易被扯到"是否以权谋私"的弦上。

公告中中提到的"隐瞒生育二孩"的事情,感觉就更像个裹着时代印记的旧故事。2010年杨伟报考公务员的时候,压根就没提自己2011年要生二孩的事,这孩子2013年才在河南落户。放在当年,"单独二孩"政策还没全面放开,公职人员超生是要丢工作的,他这操作确实踩了红线。

但通报说"现行法规无法追究",这不是"法不溯及既往",而是政策本身变了。2016年全面二孩放开,后来三孩也合法了,当年的超生处罚规定早就废止了。更关键的是,杨伟2017年就辞了职,既不在公职体系内,又赶上政策转弯,追责确实没了依据。

至于黄杨钿甜本人,通报里一个字没提她的错处。对此有网友评价说:她又没干啥,凭啥影响星途",但也有人觉得"戴仿品被扒,高端品牌得掂量掂量了"。

很哥觉得,这事儿得往深了说。毕竟明星的"形象资产"里,"真实感"是块重要的砝码。奢侈品合作看的不光是名气,更是艺人身上的"可信度"。

因为如果让你代言高端珠宝,结果自己却戴仿品,哪怕是朋友送的,品牌方也得犯嘀咕:消费者会不会觉得"你自己都不信这牌子"?这不是道德审判,而是娱乐圈的生意经。

不过,话说回来,黄杨钿甜从《楚乔传》里的小楚乔走到现在,靠的是演技攒下的路人缘。只要后续作品能打,粉丝们未必会因为"家人旧事"就全盘否定她。毕竟观众看剧,最终认的还是角色,不是明星的家世账本。

最后,我们再来看公众对通报的反应。很多网友觉得"详实",胡锡进说"依法依规",这是认可处理的规矩;但也有人揪着"耳环送检过程"不放,这不是抬杠,是公众对"程序透明"的要求越来越高了。

为啥大家在意"送检过程"?因为这对耳环是整个事件的导火索,它的真假直接关系到"是否炫富"的定性。

所以网友想知道:谁送的检?检测机构怎么选的?过程有没有监督?这些细节没说透,难免让人心里打鼓。

通过上面的介绍,我们不难看出,黄杨钿甜这事能闹这么大,根本不是因为一个明星或者一对耳环。它更像面镜子,照出了公众对"公职人员廉洁"的紧盯,对"规则公平"的较真,对"明星光环下真实"的期待。

12万利润分3万,不多,但触了线就得认;100块的仿品,不贵,但戴在特定人身上就容易引误会;五年前的旧账,政策变了没法追,但错了就得认账。

这些道理说起来简单,落到具体事儿上,却总能搅动全网。因为每个人心里都有杆秤,秤的不是明星红不红,而是规矩硬不硬,公平实不实。

这场风波过后,黄杨钿甜能不能继续演戏,或许没那么重要。重要的是大家终于看清:不管是公职人员还是明星家属,规矩面前,谁都别想搞特殊。这大概就是这场"吃瓜大戏"最实在的收尾,你说是不是这样呢?

51配资,配资中国,股票短线配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。